Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft

Öffentliches Geld für öffentliche Leistungen

Agrarpolitisch wird das Prinzip "öffentliches Geld für öffentliche Leistungen" diskutiert. Das KTBL bietet mit der NIK-Methode allen, die sich mit der Bewertung von Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft befassen, einen Vorschlag, wie dieses Prinzip in die Praxis umgesetzt werden kann. Die NIK-Methode bietet einen Ansatz zur Honorierung von Nachhaltigkeit und setzt dabei auf eine Indikatoren basierte Erfassung als Allokationsinstrument: Nachhaltigkeitseffekte können mit Hilfe von Indikatoren, möglichst über digitale Schnittstellen zu betrieblichen Datenquellen, aufwandsextensiv erfasst werden. Diese Indikatoren gehen in Produktionsfunktionen über, die die Produktion und den Verbrauch von "Nachhaltigkeitsgütern" abbilden. Diese Nachhaltigkeitsgüter können bepreist und als Koppelprodukte der landwirtschaftlichen Produktion an den Staat veräußert werden.

Der Inhalt dieses Artikels gibt die Position des KTBL wieder und stellt weder die fachliche Position der einzelnen Mitglieder der Arbeitsgruppe noch die der von ihnen repräsentierten Institutionen dar.

Nachhaltigkeitskennzahlen landwirtschaftlicher Betriebe standardisiert erfassen

Die einzelbetriebliche Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher Betriebe steht zunehmend im Mittelpunkt gesellschaftlicher Interessen. Ziel des Projekts "NaStEr - Nachhaltigkeit standardisiert erfassen" war es, Indikatoren und Kennzahlen zur Bewertung von Nachhaltigkeit zu identifizieren und herauszufinden, ob diese bereits in bestehenden betrieblichen Dokumentationen vorliegen.

Über 300 Nachhaltigkeitskennzahlen wurden identifiziert

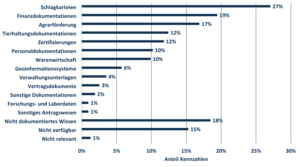

Die Indikatoren von fünf Nachhaltigkeitsbewertungstools wurden analysiert, strukturiert, vereinheitlicht und die zur Bestimmung der Indikatoren benötigten Kennzahlen extrahiert. Insgesamt wurden 314 Nachhaltigkeitskennzahlen identifiziert und mit betrieblichen Dokumentationen von drei landwirtschaftlichen Projektbetrieben abgeglichen. In Interviews mit den Betriebsleitern wurden die betrieblichen Dokumentationen der entsprechenden Daten identifiziert. Dabei wurden für die Kennzahlen verschiedene Eigenschaften erfasst, zum Beispiel in welchen Datenquellen und warum die Kennzahlen dokumentiert werden und ob die Angaben verifiziert werden können.

Daten sind vorhanden - es mangelt noch an Standards

Der Bedarf an einer Standardisierung wurde deutlich: Viele Kennzahlen zur Nachhaltigkeitsbewertung werden auf den Betrieben bereits in unterschiedlichen Datenquellen, aus verschiedenen Gründen und für diverse Adressaten erfasst. Die Verifikation der Daten war schwierig.

Der Bedarf einer einheitlichen und automatisierten Bereitstellung landwirtschaftlicher Nachhaltigkeitsnachweise wurde von einem Projektbeirat und den teilnehmenden Betriebsleitern als notwendig und zeitgemäß erachtet. Die Schlagkarteien, die Finanzdokumentationen und die Agrarförderung erwiesen sich als ergiebigste Quellen. Viele Daten sind den Beschäftigten auf den Betrieben bekannt, aber nicht dokumentiert.

Fazit des Projektes

Die Datenquellen für Nachhaltigkeitskennzahlen sind vielfältig und heterogen. NaStEr unterstreicht die Notwendigkeit einer Standardisierung. Die Ergebnisse liefern Hinweise darauf, welche Datenquellen Potenzial für eine zukünftige Vereinheitlichung und Automatisierung bieten. Die einheitliche Beschreibung von Kennzahlen sowie die Bildung von Schnittstellen zwischen relevanten Systemen sind die nächsten Schritte auf dem Weg zu einer vergleichbaren und arbeitsextensiven Bereitstellung von Nachhaltigkeitsnachweisen.

Abschlussbericht herunterladen (PDF, 557 kB; nicht barrierferei)

Zur Projektbeschreibung der DBU

Zur Regionalwert Leistungen GmbH

Das Projekt wurde durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert; Projektträger war die Regionalwert Leistungen GmbH.