100 Jahre KTBL - eine Bildergeschichte

Auf dieser Seite finden Sie folgende Abschnitte:

Die Jahre 1920 bis 1944

Die Jahre 1945 bis 1973

Die Jahre 1974 bis 2002

Die Jahre 2003 bis 2023

1920 bis 1944

Andreas Hermes legt 1920 den Grundstein für 100 Jahre KTBL

Reichsminister Dr. Andreas Hermes beruft 1920 den "Reichsausschuss für Technik und Landwirtschaft" ein, der sein Landwirtschaftsministerium beraten soll. Dieses Gremium ist der Ursprung des heutigen Kuratoriums für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL). Zum offiziellen Geburtsjahr des KTBL wurde aber 1923 bestimmt - hier entfaltete der Ausschuss seine Wirkung.

Fertigung von amerikanischen Traktoren am Band

Der Reichsausschuss zeigt 1923 in seiner bahnbrechenden Vergleichsuntersuchung, dass der amerikanische Fordson - auch wegen seiner seriellen Herstellung - bei vergleichbarer Technik etwa ein Drittel weniger kostet als ein deutscher Vergleichsschlepper. Der Ausschuss stimmt dem Traktorimport aus Übersee zu und beflügelt damit die deutsche Schlepperindustrie.

Ein Gewinner, der Felddank Lanz

Der Reichsausschuss setzt sich auf breiter Front für die Motorisierung und Elektrifizierung der Landwirtschaft ein und unterstützt einen Wettbewerb des Reichslandwirtschaftsministeriums für den besten Kleinschlepper: Gewinner ist der "Felddank" der Firma Heinrich Lanz. Er fährt mit Schweröl und ist mit seinen stolzen 38 PS schon ein großer "Kleiner".

Feldarbeit bedeutet Mitte der Zwanzigerjahre vor allem Handarbeit

1925 gibt es Im Deutschen Reich 5 Millionen landwirtschaftliche Betriebe, 1.600 Dampfpflüge und 6.960 Motorpflüge sowie 9,8 Millionen Erwerbstätige in der Landwirtschaft. Jeder Landwirt ernährt weniger als 10 Menschen. 2021 wird das Statistische Bundesamt für Deutschland nur noch 0,26 Millionen Betriebe und 0,9 Millionen Erwerbstätige zählen. Jeder Landwirt wird rund 140 Menschen ernähren.

Die Schule, die zu den Schülern kommt - DEULA-Karawane

Der Reichsausschuss stellt fest: Ohne Fahrer und Pflege nutzt die beste Maschine nichts. In dieser Konsequenz wird 1926 in Zeesen mit Unterstützung des Reichsausschusses die Deutsche Landkraftführerschulen G.m.b.H. (DEULAKRAFT) gegründet; eine Erfolgsgeschichte. DEULA-Karawanenschulen ziehen durch Deutschland und bilden bis 1945 rund 120.000 Menschen vor Ort an Maschinen aus.

Wegbereiter des Erfolges: Tilo Freiherr von Wilmowsky

Der Reichsausschuss erhält einen neuen formalen Rahmen: 1927 wird das Reichskuratorium für Technik in der Landwirtschaft (RKTL) gegründet. Tilo Freiherr von Wilmowsky ist der 1. Vorsitzende. Er ist Aufsichtsratsmitglied der Friedrich Krupp AG und vermittelt aufgrund seiner guten Kontakte zwischen Industrie und Landwirtschaft.

Versuchssiedlung Krzanowitz - erbaut nach Plan

In der "Versuchssiedlung Krzanowitz" werden Anfang der Dreißigerjahre vom Reichskuratorium Musterbetriebe vom Kuhplatz bis zur Küche nach neuesten Erkenntnissen detailliert geplant und gebaut. Ziel ist, die Arbeitswirtschaft auf dem Betrieb und im Haushalt zu optimieren und den Lebensstandard auf dem Land anzuheben. Beispielsdörfer werden zu einem wichtigen Instrument des Wissenstransfers.

Vom RKTL entwickeltes Schlepperrad - futuristisch aber nicht zukunftsweisend

Das Reichskuratorium vergibt wie schon der Reichsausschuss für Technik zuvor Fördermittel an wissenschaftliche Einrichtungen. Die Ergebnisse beflügeln den technischen Fortschritt. So gelingt ein entscheidender Fortschritt bei den Traktoren und Ackerwagen: moderne Luftgummireifen. Sie ermöglichen ein breiteres Einsatzfeld, da nun leichte Bestellarbeiten sowie Transport und Ernte möglich sind

Im Nationalsozialismus ändern sich die Vorzeichen

1933 bemächtigen sich die Nationalsozialisten des Reichskuratoriums. Der Vorstand wird zum Rücktritt gedrängt; mit Walter Granzow übernimmt ein Nationalsozialist den Vorsitz. Das Reichskuratorium bleibt aber als eigenständige Einrichtung erhalten. Überraschend, denn seine Arbeiten stehen im Widerspruch zur von Reichslandwirtschaftsminister Walther Darré propagierten technikfeindlichen NS-Ideologie.

Rund vierzig Jahre lassen RKTL und KTL Schlepper prüfen

Seit 1928 werden mit finanzieller und ideeller Unterstützung des Reichskuratoriums in der Maschinen- und Prüfstandshalle sowie den Prüfbahnen in Potsdam-Bornim Schlepper bis ins kleinste Detail unter die Lupe genommen. 1938 übernimmt des Reichskuratorium die Prüfanstalt.

Versuche mit Holzvergasern - wenn fossile Energie knapp ist

Die Frage der Energieversorgung ist so alt wie der Einsatz von Motoren: 1939 untersuchen und entwickeln die Wissenschaftler in Potsdam-Bornim Alternativen zum Dieselkraftstoff.

Das Reichsamt für Wirtschaftsaufbau stellt 630.000 Reichsmark für die Forschung an Gas-Schleppern bereit. Alternativen zu fossilen Kraftstoffen waren schon während der Weltwirtschaftskrise Ende der Zwanzigerjahre in vielen europäischen Ländern erforscht worden.

1945 bis 1973

Ansicht des Esso-Hofes in Dethlingen

In Dethlingen in der Lüneburger Heide pachtet die Esso AG einen rund 290 Hektar großen Betrieb zur Versorgung ihrer 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das KTL berät und unterstützt das Unternehmen. Es entsteht ein moderner Häckselhof. Später entsteht eine KTL-Außenstelle und letztendlich die Versuchsstation für Kartoffelbau.

Test auf der Schlammbahn

Das neue Schlepper-Prüffeld des westdeutschen KTL wird 1949 in Rauischholzhausen bei Marburg eingerichtet. Die "Marburg-Tests" werden zum Qualitätszeichen und die Prüfergebnisse mit Auflagen von oft über 10.000 Exemplaren veröffentlicht. Die Schlepper müssen sich in Extremsituationen bewähren.

Biogas-Schlepper - manche Ideen entstehen zu früh

Die Technik funktioniert, ist aber nicht wirtschaftlich: Das KTL stuft Biogas Anfang der Fünfzigerjahre als nicht konkurrenzfähig ein, weil es vorwiegend zum Antrieb von Schleppern eingesetzt wird. Erst die Ölkrise in den 1970er-Jahren wird die Technologie wieder zum Leben erwecken.

Und es geht doch, der Sandhof

Der Sandhof bei Offenbach soll zeigen, dass sich ein Betrieb mit 16 ha von einer Arbeitskraft allein bewirtschaften lässt. Der hochmechanisierte Betrieb wird vom KTL entwickelt und für 5 Jahre gepachtet. Die Ergebnisse übertreffen die Erwartung bei weitem. Mehr als 10.000 Besucher werden bis 1963 kommen.

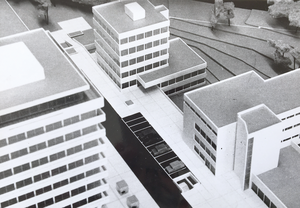

Richtfest auf dem Schlepperprüffeld in Kranichstein

Das Schlepper-Prüffeld ist wieder umgezogen: Leiter Dr. Ing. Rudolf Franke freut sich beim Richtfest 1955 auf das neue 3,6 ha große Areal in Darmstadt-Kranichstein. Zur Einweihung 1958 werden die aktuellen Prüfmodelle vorgestellt. Für den neuen Standort sprach unter anderem die Nähe zur Technischen Universität Darmstadt.

Ludwig Erhard und Dr. Fritz von Engelberg

Hoher Besuch am KTL-Stand auf der Handwerksmesse 1957 in München: Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard spricht mit dem ALB-Vorsitzenden Dr. Fritz von Engelberg. Nach dem Krieg wird die Zusammenarbeit zwischen KTL und ALB immer enger und schließlich in einer Fusion münden.

Gummibereifung, Zapfwellenantrieb, Dreipunktaufhängung und jetzt: der Frontlader

Dank immer neuer Entwicklungen sind die Schlepper ab den 1960er-Jahren universelle Arbeitsgeräte. Der neueste Clou: Frontlader. Der Umschlag der landwirtschaftlichen Güter muss im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr "geschultert" werden.

Die ALB auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin

Die „Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaftliches Bauen e.V.“ setzt sich für zeitgemäße und funktionale Gebäude ein, in denen sich gut Arbeiten und leben lässt. Dabei werden keine Kosten und Mühen gescheut: Mit einem Umbauhof im Maßstab 1:1 präsentiert sich die ALB 1964 auf der „Grünen Woche“ in Berlin.

Dar kleine "Rote" - viele Praktikerinnen und Praktiker schwören darauf

1963 erscheint der erste Band der "KTL-Kalkulations-Unterlagen"; zwei Jahre später werden Auszüge daraus als "KTL-Taschenbuch für Arbeitswirtschaft" veröffentlicht. Das KTL steigt damit in das Datengeschäft ein. Allein vom "roten" Taschenbuch werden bis 1980 mehr als 100.000 Exemplare verkauft. 1970 formuliert das KTBL für sich den Anspruch "die Datenbank im Dienste der Landwirtschaft" zu sein.

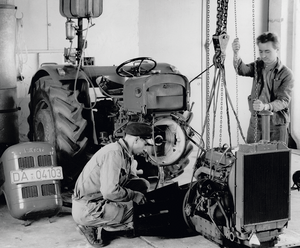

In Darmstadt-Kranichstein werden die Motoren ausgebaut, um sie testen zu können

1966 werden mehr als 80.000 Schlepper in Westdeutschland zugelassen. Jetzt hat fast jeder Betrieb seinen Schlepper. Der Höhepunkt der Motorisierung ist erreicht. Das KTL prüft weiter: Für Schlepper treten 1966 neue Prüfregeln in Kraft.

Auch die Geräuschbelastung für den Schlepperfahrer wird gemessen

Längst geht es bei der Schlepperprüfung nicht mehr nur um die Zugkraft - auch Fragen des Arbeitsschutzes wie Lärm, Erschütterung und Sicherheitseinbauten gewinnen an Bedeutung. Nach 40 Jahren ist dann Schluss: 1967 wird das Schlepper-Prüffeld in Darmstadt-Kranichstein der DLG-Prüfstelle in Groß-Umstadt angegliedert.

Das KTBL entsteht

Am 1. Januar 1969 schließen sich KTL und ALB zum "Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V." (KTBL) zusammen. Namhafte Persönlichkeiten begleiten den gemeinsamen Weg, darunter Prof. Dr. Erwin Reisch, Walter R. Blum, Dr. jur. Herbert Schlange, Prof. Dr. Ludwig Pielen und Dr. Hans-Georg Hechelmann.

50 Jahre KTBL - noch ein Grund zum feiern

Mit zahlreichen Gästen feiert das KTBL 1973 im neu gebauten Staatstheater Darmstadt sein 50-jähriges Jubiläum - und legt damit im Nachhinein das "Gründungsjahr" fest. In der ersten Reihe mit dabei: Prof. Dr. Dr. h.c. Erwin Reisch, Min.-Dir. Prof. Ludwig Pielen, Dr. Tassilo Tröscher und Constantin Freiherr von Heeremann. (v.l.n.r.).

Bundeslandwirtschaftsminister Josef Ertl kürt die Preisträger des Bauwettbewerbes

In Deutschland wird Anfang der Siebzigerjahre des letzten Jahrhunderts zu teuer gebaut. Der Bundeswettbewerb "Landwirtschaftliches Bauen" von 1973 soll zeigen, dass es in der Rinderhaltung auch billiger geht. Der Wettbewerb ist ein Erfolg und wird schon bald im 2-jährigen Rhythmus zu wechselnden Themen neu ausgeschrieben - 2019 zum 25. Mal.

1974 bis 2002

Das Team "Öffentlichkeitsarbeit"

Der Wissenstransfer ist seit 1923 eine zentrale Aufgabe des KTBL. 1985 ist das Team "Öffentlichkeitsarbeit" für Redaktion, Presse, Neue Medien, Herstellung und Vertrieb zuständig. Das Foto würdigt alle, die hinter den Kulissen als nichtwissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Erfolg des KTBL und seiner Vorgängereinrichtungen beigetragen haben und noch beitragen.

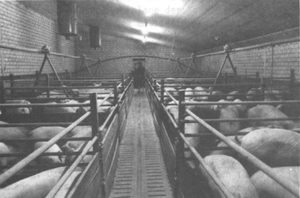

Die Revolution im Stall

Ab Mitte der Sechzigerjahre wird die Tierhaltung revolutioniert - die Ställe werden moderner und größer. Umweltbelastungen beschäftigen die Fachwelt. Umweltgerecht, tiergerecht und trotzdem wirtschaftlich soll es sein: In der Schweinmast gelten Spaltenboden mit Flüssigmist, Kleingruppen und Flüssigfütterung als Lösung. Immer mehr Milchkühe werden in Laufställen gehalten.

Die Jubiläen häufen sich - 50 Jahre Dethlingen

In Dethlingen hat sich aus der KTL-Außenstelle die international anerkannte Versuchsstation für Kartoffelbau entwickelt. Im Jahr 2000 werden 50 Jahre Versuchsarbeit gefeiert. 2006 wird die Versuchsstation aus dem KTBL herausgelöst, denn Forschung gehört eigentlich nicht zu den satzungsgemäßen Aufgaben des KTBL.

Ministerin Künast zeichnet die Gewinner des vom KTBL mitorganisierten Innovationspreises Gartenbau aus

Mit Renate Künast steht ab 2001 erstmalig eine Politerkin von Bündnis 90/Die Grünen dem Landwirtschaftsministerium vor. Etwas verzögert bekommt der ökologische Landbau ab 2003 mit einer eigenen Arbeitsgemeinschaft einen festen Platz im KTBL. Viele Diskussionen sind sowohl von konventioneller als auch von ökologischer Seite ideologisch geprägt. Die weitere Arbeit zeigt, dass alle Beteiligten von der gemeinsamen Arbeit profitieren.

2003 bis 2023

Das KTBL geht online

Nachdem 2003 das KTBL mit www.ktbl.de online gegangen ist, bietet es 2004 ein neues Serviceangebot für die Kundinnen und Kunden: Der erste Onlineshop des KTBL geht an den Start. Die digitale Technik verändert nicht nur die Landwirtschaft sondern auch die Arbeitsweise des KTBL fundamental - z.B. Manuskripte müssen nicht mehr abgetippt werden.

Preisträger Biogas

Vorbildliche Biogasanlagen: Die Sieger im Modellvorhaben "Landwirtschaftliche Biogasanlagen" werden 2005 auf der Agritechnica in Hannover ausgezeichnet. Das Projekt ist eines von vielen in dem sich das KTBL mit Biogas als regenerative Energiequelle und als Einkommensalternative für die Landwirtschaft beschäftigt.

Abluftreinigung - von Wirkung und Kosten

Der Diskurs wird jahrelang geführt: Sind Abluftreinigungsanlagen Stand der Technik? Das KTBL befasst sich intensiv mit der Frage und geht generell der Frage nach, wie sich Emissionen aus Ställen - egal ob Ammoniak, Staub, Geruch, Bioaerosole oder klimawirksame Gase - vermeiden oder zumindest mindern lassen.

agroXML - eine standardisierte Datenaustauschsprache

Mit einem Sonderpreis ehrt 2005 die Jury aus Pressevertretern die "Arbeitsgemeinschaft agroXML" für ihre besonderen Verdienste um die Entwicklung eines einheitlichen Standards zum Datenaustausch in der Landwirtschaft. Über agroXML hinaus begleitet das KTBL die Digitalisierung in der Landwirtschaft, z.B. im Bereich Precision Farming oder Precision Livestock Farming.

Grüne Woche - KTBL-Messeauftritt

Künstliche Intelligenz auf dem Acker: Im Jahr 2011 präsentiert sich das KTBL erstmals auf dem Erlebnisbauernhof der "Grünen Woche" in Berlin und zeigt, wie verschiedene Robotersysteme auf Feldern eingesetzt werden. Neue Sensortechnik öffnet der Landtechnik neue Entwicklungsmöglichkeiten.

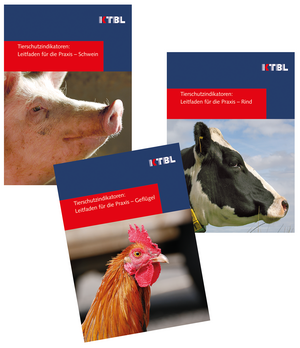

Leitfäden mit denen das Tierwohl am Tier ermittelt werden kann

Das Verhältnis der Deutschen zu ihren Nutztieren ändert sich und damit die Anforderungen an die Tierhaltung auf den Höfen. Das KTBL beschäftigt sich mit artgerechten Haltungsverfahren, Tierwohlindikatoren, Eingriffen am Tier und Bewertungsmethoden.

"Circle Pig" - Studierende der Architektur entwickeln neue Haltungsansätze

Mit dem "Circle Pig" gewinnt Architekturstudent Jörn Friedrich 2017 den 1. Preis in der Kategorie "Mastschweine" beim Ideenwettbewerb "Stall der Zukunft". Der Umbau der deutschen Nutztierhaltung steht an: es werden neue Haltungskonzepte gesucht, die gesellschaftlich konsensfähig sind.

EmiMin - Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner übergibt den Förderbescheid

2018 startet das Verbundprojekt "Emissionsminderungsmaßnahmen" (EmiMin) in Rinder- und Schweineställen. Das KTBL ist einer der Projektpartner. Parallel läuft EmiDat, ein Projekt zur Bestimmung der Emissionen freigelüfteter Ställe und Ausläufe. Die Ergebnisse zeigen: Tiergerechte Ställe emittieren nicht mehr als konventionelle Ställe.

Pandemiegeschüttelt - KTBL-Tage online

Die Corona-Pandemie 2020 bis 2022 zwingt zu neuen Formaten: Die KTBL-Tage 2021 finden erstmals online statt. Über 640 Teilnehmerinnen und Teilnehmern loggen sich ein. Die Pandemie verändert die Arbeitswelt nachhaltig - Videokonferenzen ersetzen immer mehr Dienstreisen.

100 Jahre KTBL

Die Parlamentarische Staatssekretärin Claudia Müller freut sich über die KTBL-Chronik, die sie von Hauptgeschäftsführer Dr. Martin Kunisch und Präsident Prof. Dr. Eberhard Hartung überreicht bekommen hat.